|

|

Actualités

Janvier-Avril MYTHANALYSE DE L'INSULARITÉ

|

Version complète en PDF

Version complète en PDF

|

Sous la direction de

Orazio Maria Valastro Édition

Mythanalyse de l'insularité

M@GM@ Revue électronique internationale en Sciences Humaines et Sociales

vol.17, n.1, 2019, ISSN 1721-9809

|

Mythanalyse de l'insularité

Hervé Fischer

Philosophe et artiste multimédia, de nationalité française et canadienne, fondateur et président de la Société Internationale de Mythanalyse

(Montréal, Québec-Canada), directeur de l'Observatoire international du numérique, Université du Québec.

Mythanalyse du corps autobiographique: fabulations d'un corps à corps avec l'insularité

Orazio Maria Valastro

Sociologue, chercheur indépendant, directeur scientifique de M@GM@ Revue internationale en Sciences Humaines et Sociales, président de Thrinakia

- prix international d'écritures autobiographiques, biographiques et poétiques, dédiées à la Sicile.

En passant par la Sicile : fée Morgan a, en voyage dans la Méditerranée

Ana Maria Peçanha

Sociologue et muséologue, chercheuse associée au Laboratoire d'Éthique Médicale & de Médecine Légale, Université Paris Descartes.

Les marques sont des îles

Georges Lewi

Mythologue, spécialiste des marques, consultant, conférencier, écrivain.

Alcuni miti siciliani nelle «Metamorfosi» di Ovidio: Cerere e Proserpina, Anapo e Ciane, Alfeo e Aretusa

Rosalba Galvagno

Insegna Letterature comparate e Teoria della letteratura nell'Università di Catania.

L'isola del vagheggiamento, del ricordo e del nostos: la Sicilia, da Ovidio a Consolo

Dario Stazzone

Presidente del comitato catanese della Società Dante Alighieri, dottore di ricerca in italianistica (Lessicografia e semantica del linguaggio letterario europeo).

Des Isles d'Auvergne aux Outremers, parcours utopiques

Sylvie Dallet

Professeur des universités, directrice de recherches au Centre d'Histoire Culturelle des Sociétés Contemporaines, responsable du programme de recherche

international et interdisciplinaire Éthiques de la Création et préside l'Institut Charles Cros, Paris.

L'île et l'esprit

Luc Dellisse

Écrivain et poète, professeur de scénario du cinéma à la Sorbonne et à l'École supérieure de réalisation audiovisuelle (Esra), ainsi qu'à l'Université libre de Bruxelles (ULB).

Le fripon divin en Sicile: mythanalyse et prospective à Saint Nicolè l'Arena

Christian Gatard

Sociologue, expert en dynamique de groupes et en créativité, fondateur de Gatard & Associés (Paris) - Institut international d'études qualitatives.

Les fictions littéraires considérées comme des îles ...

Lorenzo Soccavo

Chercheur associé à l'Institut Charles Cros (Paris), rattaché au séminaire Éthiques et Mythes de la Création, est proche de la Société internationale de mythanalyse (Montréal).

Sicilia e romanzi: il fascino degli stereotipi

Rosalba Perrotta

È stata professoressa ordinaria di Sociologia alla Facoltà di Scienze Politiche dell'università di Catania. International corresponding editor della rivista Symbolic Interaction.

L'île des Sanguinaires : territoires de l'imaginaire au cinéma et vertiges de soi

Yannick Lebtahi

Maître de conférences HDR en Sciences de l'information et de la Communication à l'université de Lille, sémiologue, analyste des médias, mais aussi réalisatrice de documentaires.

« Mythologie » vs « Mythe » : armes, truelle et plume dans Le Livre de la Cité des Dames de Christine de Pizan

Jean-Jacques Vincensini

Professeur émérite de langue et littérature médiévales, Université François Rabelais-CESR (Tours).

L'insularité dans Le Comte de Monte-Cristo : Analyse juridique

Peggy Larrieu

Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à l'Université d'Aix-Marseille.

La logica del mito e clinica psicoanalitica dell'insularità tra confinamento e apertura all'alterità

Giovanni Lo Castro

Psychologue clinicien, psychanalyste, membre du SLP et de l'AMP, il est agrégé de Psychologie Clinique à l'Université de Catane.

Insularité : éthique d'une cognition synesthésique

Bernard Troude

Chercheur en neurosciences et sciences cognitives, chercheur en sciences des fins de vie (inscrit à "Espace éthique Île-de-France"

Université Paris-Sud) - Laboratoire LEM: Laboratoire d'Éthique Médicale et de Médecine légale, chercheur en sociologie compréhensive -

C E A Q : Centre d'étude sur l' Actuel et le Quotidien Université Paris Descartes.

Verso una nozione complessa dell'insularità: l'incontro di mare e di terra nella novella di Cola Pesce

Nino Arrigo

Dottore di ricerca in «Studi Inglesi e Angloamericani» e in «Metodologie della Filosofia», borsista di ricerca presso la cattedra di Letterature Comparate dell'Università di Enna «Kore».

Identità scientifica e mito di appartenenza all'isola disciplinare: la dialettica dell'illuminismo, il naturale e l'artificiale razionalizzato

Francesco Paolo Pinello

Cultore di Sociologia Generale e della Devianza presso l'Università degli Studi di Enna "Kore".

Mitanalisi corne strumento di formazione e riscatto della marginalità

Salvatore Squillaci

Sociologo, professore a contratto di Demo Etno Antropologia presso l'Università degli Studi di Catania.

Janvier

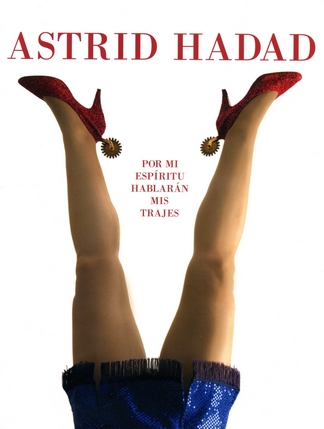

POR MI ESPÍRITU HABLARÁN MIS TRAJES

(Mon costume parlera pour mon esprit)

© Photo de couverture: Maritza López avec l'intervention de Lucía Maya

© Photo de couverture: Maritza López avec l'intervention de Lucía Maya |

Auteur

Astrid Haddad Compilation et direction artistique

Michèle Desfrenne et Bruno Fourure

Conception du catalogue

Liliana Muñoz Yáñez

Édition

Equilátero / Desarrollos Impresos de Mexico SA

Format

215x280 - 80 pages

|

PELIGRO ... OBRA EN PROCESO ...

Astrid es un ángel con un bazuca escondida bajo su ala, la mariachi kamikaze como la nombra Brian Nissen.

Es la pólvora y el cerillo. La idolatran y a veces la odian, y los que la odian, insultándola, hablan de

sus frustraciones, de Io que desvela de ellos mismos. Es la mejor y la peor. La risa que provoca restalla

como ráfaga de metralleta. Su arma secreta es la espuela robada al Indio Fernández pero puesta sobre un tacón

de aguja de cabaretera. Se juzga insignificante y habla el idioma universal que levanta al público en China

como en Ixtapalapa. Es chiquita y es gigante. Corno en esos terrenos quemados que se ponen más fértiles,

la hierba vuelve a crecer más alto en su huella. Durante el tiempo de su espectáculo , se desvanecen los

nubarrones, abandonamos el teatro con los pies menos pesados, en el bonito cielo mexicano, una estrella viene

a alumbrar nuestro camino nocturno.

DANGER ... TRAVAUX EN COURS ...

Astrid est un ange avec un bazooka caché sous son aile, le mariachi kamikaze, nommé par Brian Nissen.

C'est de la poudre à canon et des allumettes. Ils l'idolâtrent et la détestent parfois, et ceux qui

la détestent l'insultent, parlent de leurs frustrations, de ce qu'ils révèlent sur eux-mêmes. C'est

le meilleur et le pire. Le rire qui provoque une fissure comme une rafale de mitraillette. Son arme

secrète est l'éperon volé de l'Indien Fernandez mais placé sur un talon aiguille de cabaret. Il est

jugé insignifiant et parle le langage universel qui élève le public en Chine comme à Ixtapalapa. Elle

est petite et elle est géante. Comme dans les terres brûlées qui deviennent plus fertiles, l'herbe

repousse plus haut dans son empreinte. Pendant le temps de son spectacle, les nuages disparaissent,

nous sortons du théâtre avec des pieds moins lourds, dans le beau ciel mexicain, une étoile vient

éclairer notre route de nuit.

Octobre

Fictions sérielles au temps de

la RTF et de l'ORTF (1949-1974)

La télévision française a connu un temps où le générique de Janique Aimée ou du Chevalier de Maison Rouge

fédérait autour de la petite lucarne un public fervent et passionné ... Les Français, tous âges confondus,

frémissaient devant Belphégor, tremblaient pour Thierry la Fronde ou Josh Randall ... Mais si les feuilletons

et séries mettant en scène tous ces héros demeurés dans la mémoire collective sont devenus des «classiques»,

on a un peu oublié qu'à côté des incontournables Cinq dernières minutes, il y eut aussi Les Petites enquêtes du

père Fichau et que « l'affaire Faber ,, enflamma les esprits, à une époque où le se art s'inventait et où l'audace

formelle, visuelle et sonore, était fréquemment de mise.

Les auteurs des textes rassemblés dans le présent ouvrage s'intéressent de près à cette préhistoire des séries,

diffusées par une télévision de service public, d'abord à canal unique et longtemps en noir et blanc, qui proposa

les premières productions américaines, mais fit également la part belle aux réalisations anglaises, canadiennes ...

et françaises. Il était temps d'essayer de mesurer la place que cette fiction plurielle occupait dans la programmation

d'un « office- dont l'ambition première était de faire de la télévision un outil de promotion culturelle et de s'intéresser

à l'accueil que lui réserva le «grand public».

Des sources écrites pour l'histoire des feuilletons de la RTF et de l'ORTF : les fonds des Archives nationales - Marine Zelverte

L'audience des fictions sérielles dans les années 1960 et 1970: la mesure de l'âge d'or - Géraldine Poels

La place de la fiction sérielle et des feuilletons dans la politique culturelle de l'ORTF au début des années 1970 - Bruno Hénocque

Des feuilletons soutenus par des ministères : une télévision de divertissement pour une politique d'édification - Pascal Cesaro, Pierre Fournier

L'art de s'inventer une histoire - Yannick Lebtahi

Comment Steve McQueen devint une star de la télévision française. Le lancement d'Au nom de la loi - Sébastien Le Pajolec

Belphégor: Enjeux esthétiques d'une réception spectaculaire - Hélène Monnet-Cantagrel

Les figures de femme moderne dans les feuilletons de l'ORTF - Taline Karamanoukian

Le Tour de la France par deux enfants (1957-1958) : quand un feuilleton pour enfants devient une expérience pour la RTF - Aline Garin

Les Cinq dernières minutes de Claude Loursais. Une autonomisation progressive du spectacle télévisuel? - Philippe Lavat

Un drôle de feuilleton, Que ferait donc Faber ? - Marie-France Chambat-Houillon

Suivez Budart: plus beau le« néo-feuilleton»? - Séverine Barthes

Septembre

Pour une éthique des médias

Les images sont aussi des actes

Photographie de couverture : d.r.

Photographie de couverture : d.r. |

Auteur

François Jost

Édition

de l'aube

Collection

Monde En Cours

Format

143x220 - 400 pages

|

Il a fallu attendre la moitié du : XXe siècle pour admettre que le langage ne fait pas que décrire

le monde, mais qu’il accomplit des actions. Même si l’idée que les paroles ne sont pas des actes est

encore communément admise, chacun expérimente un jour ou l’autre dans sa vie, en certaines circonstances,

que les mots font ce qu’ils disent. Pour François Jost, il est clair que photos et séquences filmées sont

aussi des actes, et pas seulement des images. Journaux télévisés, chaînes d’information continue, mode du

selfie, réseaux sociaux... L’intellectuel décortique, à la veille de l’élection présidentielle, l’actualité

et les outils de communication actuels, entre analyse des médias et analyse politique. Un essai extrêmement

instructif et passionnant de bout en bout.

François Jost est professeur à la Sorbonne Nouvelle Paris-III. Fondateur du Centre d’étude sur les images et les sons médiatiques, il est l’auteur de nombreux ouvrages dont récemment, Les Nouveaux Méchants. Quand les séries américaines font bouger les lignes du Bien et du Mal (Bayard, 2015).

Avril

Breaking Bad :

Le diable est dans les détails

Cliché de couverture : Kuhr Sril

Cliché de couverture : Kuhr Sril |

Auteur

François Jost

Édition

Atlande

Collection

À suivre...

Format

160x160 - 177 pages

|

À Suivre... Vous voulez tout comprendre des séries cultes ? Débusquer les sens cachés ?

Dévoiler des références inédites ? Débattre des enjeux sociaux, politiques, économiques

de votre émission fétiche ?

Alors, cette collection est faite pour vous !

Qualifiée de meilleure série de tous les temps, Breaking Bad n'est pas seulement le récit d'un homme décidé qui se lance

dans la fabrication de drogue après avoir appris qu'il est atteint d'un cancer, c'est d'abord une

oeuvre d'art qui peut se voir et se revoir.

Le diable est dans les détails : Découvrez comment les

créateurs ont réussi la série la plus primée de l'histoire du genre... Démélez les fils d'un scénario

qui désoriente le spectateur et se joue des personnages... Repérez les détails qui parsèment les épisodes

de miroirs réfléchissants... Parcourez les réseaux qui conduisent des bonnes intentions aux situations

infernales et qui font réfléchir le spectateur aux conséquences de ses propres actes... Percez les

références poétiques et constituez votre propre trousseau de clefs de lecture...

François Jost est professeur à l'université Paris III. Personnalité marquante du monde des médias, il est l'auteur d'une vingtaine d'ouvrages sur ce domaine ainsi que scénariste et réalisateur. Il dirige la revue Télévision et, chez Atlande, la collection À Suivre...

Novembre

Nouer le lien social

Pratiques de communication & lien social

|

Sous la direction de

Sébastien Rouquette

Édition

Presses universitaires Blaise Pascal

Collection

Communication, cultures & lien social

Format

150x250 - 280 pages

|

Téléphone portable, SMS, internationalisation des séries télévisées et des bandes dessinées : les pratiques de

communication évoluent fortement. Or ces pratiques de communication servent à tisser des relations. Elles nouent

le lien social. Quels rôles jouent alors ces nouvelles pratiques dans la reconfiguration du lien social ?

Modifient-elles le vivre ensemble ? Nourrie de données diverses – entretiens approfondis sur les usages des

smartphones dans les couples, enquêtes statistiques sur la place des technologies de communication dans la vie

des migrants, analyses de chansons questionnant le lien social interculturel – cette recherche collective

apporte un éclairage nouveau sur la question du lien social et sur sa reconfiguration actuelle.

Ce livre montre comment les pratiques de communication quotidiennes renforcent les logiques sociales existantes.

Comment, par exemple, les pratiques de communication ritualisées permettent aux groupes sociaux catholiques ou

francs-maçons de perpétuer leurs traditions internes tout en se distinguant de l’extérieur. Mais il montre, parallèlement,

pourquoi la multiplication des SMS, l’usage croissant du smartphone, accompagnent un mouvement d’individualisation des liens sociaux.

Dans une société de plus en plus mobile, le portable permet de rester en contact avec ses proches, de gérer "efficacement"

sa vie quotidienne ou encore de s’échapper virtuellement d’un environnement familial ou professionnel jugé pesant. Au total,

les nouvelles pratiques de communication mobiles contribuent à la reconfiguration d’un vivre ensemble en favorisant un maillage

individualisé, diversifié et expressif des liens sociaux.

Sébastien Rouquette professeur en sciences de l’information et de la communication,

est directeur du laboratoire de recherche Communication et sociétés.

Mars

Les trente glorieuses du télespectateur

Une histoire de la réception télévisuelle des

années 1950 aux années 1980

Illustration de couverture :

Illustration de couverture : © Giuseppe Porzani Fotolia.com. |

Auteur

Géraldine Poels

Édition

Ina

Collection

Médias essais

Format

150x230 - 420 pages

|

Raconter la télévision non plus du point de vue de ceux qui la font, mais du point de vue de ceux qui la regardent :

ce changement de perspective représente à la fois un défi méthodologique et une approche iconoclaste qui met à mal

certains mythes, à commencer par celui du téléspectateur fasciné, un peu naïf et souvent passif.

Cet ouvrage propose donc une autre histoire de la télévision, celle de la réception et des publics,

à partir d’une hypothèse : les manières de regarder la télévision, le sens qu’on donne à ces pratiques,

sont historiquement déterminées. Pour le montrer, il reconstitue l’expérience des téléspectateurs de la

période fondatrice, souvent considérée comme un âge d’or, celle de la télévision du monopole du service

public, des années 1950 au milieu des années 1980.

Cette première étude historique de la réception télévisuelle retrace l’épopée de la télévision à la

lumière de cet éclairage nouveau, d’un regard déplacé vers le quotidien des téléspectateurs : leurs manies

et leurs goûts, leurs valeurs et leurs habitudes. Il permet de mieux comprendre comment, en trois décennies,

s’est formé le grand public de la télévision – un public kaléidoscopique, indiscipliné mais aussi expert en

critique télévisuelle. Ainsi, retraçant la généalogie du téléspectateur, du pionnier au zappeur, ce livre

propose finalement une nouvelle histoire culturelle de la France des Trente Glorieuses.

Géraldine Poels est agrégée d’histoire, ancienne élève de l’École Normale Supérieure

et docteure en histoire contemporaine. Elle poursuit ses recherches sur les relations

entre publics médiatiques et communautés nationales à l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines.

N°24 Printemps-été

Revue Le Temps des Médias

Dossier : À table !

|

Sous la direction de

Françoise Hache-Bissette et Denis Saillard

Édition

Nouveau monde

Format

210x297 - 320 pages

|

Quelles sont les formes médiatiques du discours gastronomique ? Comment parle-ton de nourriture, d’alimentation ou de cuisine ? Comment se structure la médiation entre les producteurs, les chefs cuisiniers, les critiques gastronomiques, les publicitaires, etc. et les différents publics de consommateurs, ou même parfois simplement les amateurs de littérature gastronomique ? Quels effets le discours induit-il sur les pratiques gastronomiques ? Ce dossier du Temps des médias consacré à la gastronomie part du postulat que ce domaine comporte de nombreuses spécificités en raison de ses dimensions anthropologiques, de sa nature ambivalente entre plaisirs et nécessités, et des importantes différences culturelles, réelles ou imaginées, de sa conception à travers le monde. La dimension historique est ici une donnée fondamentale pour analyser au mieux médias et médiations gastronomiques.

Evelyne Cohen, Eva Coydon, Yann Forestier, Françoise Hache-Bissette, Olivier Londeix, Sidonie Naulin, Priscilla Parkhurst Ferguson,

Priscilla Plamondon-Lalancette, Patrick Rambourg, Faustine Rénier, Olivier Roger, Denis Saillard, Guillaume Sire.

Décembre

Itinéraires de

Roberto Rossellini

« II faut en permanence mettre en marche quelque chose de nouveau » déclarait Roberto Rossellini à l’occasion d’un colloque organisé en marge de sa présidence du Festival de Cannes 1977, quelques semaines avant sa mort. Le présent recueil, en associant esthétique et fabrique, plutôt que de penser les films de Rossellini au miroir de la seule société italienne ou en fonction de la prétendue césure entre cinéma et télévision, se propose de suivre ses multiples itinéraires. Les déplacements géographiques s’associent à des trajectoires historiques et temporelles complexes. Ce livre envisage aussi comment les films se font l’écho des sculptures, des textes poétiques, des créations théâtrales, des textes philosophiques que le cinéaste croise sur son parcours. L’autre piste, et cet enjeu est considérable, concerne l’empreinte des idées cinématographiques de Rossellini sur le cinéma moderne et contemporain, qui poursuit en quelque sorte les chemins traces tout en les réinventant. Autrement dit, les films de Rossellini continuent leur fabrique...

La dernière utopie. La télévision selon Roberto Rossellini, par Jean-Louis Comolli (90') – Adriano Apra & Jean-Louis Comolli, entretien (39').

Juin

Pour un cinéma

comtemporain soustractif

Depuis le début du XXIe siècle, on observe l'apparition régulière de films

minimalistes manifestant une réticence marquée envers le scénario, le récit,

la parole, la musique et la psychologie. Qu'ils relèvent de la fiction, du

documentaire, ou des deux à la fois, les films de quinze cinéastes du monde

entier (Lisandro Alonso, Wang Bing, Alain Cavalier, Pedro Costa, Darejan Omirbaev,

Béla Tarr, entre autres) sont ici analysés d'un point de vue esthétique et

dramaturgique pour mieux mettre en évidence un geste soustractif.

Moins d'histoire, moins de dialogues, moins de décors, ces caractéristiques

manifestent une belle foi en l'art du cinéma et en sa capacité de suggestion .

Antony Fiant, professeur en études cinématographiques à l'université Rennes 2, écrit dans plusieurs revues de cinéma, notamment Trafic et Images documentaires. Il est l'auteur de deux essais monographiques: (Et) Le cinéma d'Otar Iosseliani (fut) (2002, L'Âge d'Homme) et Le cinéma de Jia Zhang-ke. No future (made) in China (2009, Presses Universitaires de Rennes)..

Janvier

FELLINI

ET CASANOVA

LE CASANOVA DE FELLINI est la réécriture cinématographique des

mémoires de Casanova, Histoire de ma vie, rédigés en français entre 1789

et 1798. Si le film, sorti en 1976, est bien connu, sa genèse particulièrement

accidentée est longtemps restée dans l'ombre. En présentant les différentes

étapes de sa construction, cet ouvrage invite à découvrir sous une perspective

inédite cette œuvre mal comprise et souvent mal aimée.

L'ANALYSE de l'avant-film éclaire les choix d'écriture et de réalisation de Fellini

et met en lumière les rapports conflictuels que le cinéaste entretient avec sa

création ou, plus précisément, sa créature.

Docteur en études italiennes et professeur en BTS, Emmanuelle Meunier a publié De l'écrit à l'écran. Trois techniques du récit : dialogue, narration, description (L'Harmattan, 2004) et participé à l'ouvrage collectif dirigé par Bernard Papin, Images du siècle des Lumières à la télévision. Construction d'une culture commune par la fiction (INA/De Boeck,2010).

Novembre

Les Formes brèves audiovisuelles

Des interludes aux productions web

Illustration de couverture :

Illustration de couverture : © Rabascall / akg-images. Ma collection, Photographie, 2007. |

Sous la direction de

Sylvie Périneau

Édition

CNRS Éditions

Format

149x230 - 222 pages

|

L'essor des formats courts dans le secteur audiovisuel invite à la réflexion.

Venant pallier l'absence de recherche conséquente en France sur ce sujet, cet

ouvrage propose de balayer la diversité des productions actuelles : au cinéma

avec la forme consacrée du court-métrage, à la télévision avec les programmes

courts, les clips ou les interludes ou bien encore sur le web avec les films de

chantier des musées, les partages d'extraits et les appropriations sérielles.

Entre cas d'étude particuliers et réflexions théoriques à la croisée de la

sémiotique et des sciences de l'information et de la communication, les travaux

présentés ici mettent en perspective les stratégies discursives et les logiques

d'acteurs, ou encore les procédés rhétoriques qui construisent une production

audiovisuelle contemporaine et à venir. Ce livre part à la découverte d'un objet

multiforme et cherche à l'identifier.

Sylvie Périneau est agrégée de Lettres modernes et maître de conférences en Sciences du langage à l'université de Limoges. Membre du CeReS (Centre de Recherches Sémiotiques) depuis 1999, ses travaux portent sur une sémiotique de l'audiovisuel (cinéma, télévision) et des médias.

Marta Boni - Jean-Bernard Cheymol - Sébastien Fevry - Antoine Gaudin - François Jost - Amandine Kervella - Sylvie Périneau - Isabella Pezzini - Frédéric Pugnière-Saavedra - Florence Rio - Guillaume Soulez.

Octobre

SEMEN 36

LES NOUVEAUX DISCOURS PUBLICITAIRES

Suite à la mutation des contextes sociomédiatiques et à l'épuisement de ses modèles traditionnels,

la publicité s'est profondément renouvelée ou tournant du XXlème siècle. Alors que les supports

publicitaires se sont diversifiés avec le développement des médias électroniques, les stratégies

publicitaires privilégient progressivement la promotion des marques ou détriment des produits.

Parallèlement, les publicités récentes tendent à brouiller leurs messages en les parasitant par

des contenus a priori étrangers ou marketing. Quant ou langage publicitaire lui-même, il évolue

de plus en plus vers le second degré et les pratiques métadiscursives en jouant avec la culture

du public et les codes médiatiques.

Cette livraison de Semen se propose de rendre compte des transformations proprement discursives

des pratiques publicitaires depuis une quinzaine d'années, en s'intéressant aux répercussions

que ces pratiques ont sur la dimension linguistique et iconique des annonces. En quoi les nouveaux

discours publicitaires affectent-ils la rhétorique des messages commerciaux ? Quelles incidences

ont-ils sur leur fonctionnement communicationnel ? Comment se concrétisent-ils dons la production

des slogans, des textes et des images ?

Réunissant neuf contributions de chercheurs provenant d'horizons divers (Fronce, Suisse, Italie, Chili),

ce numéro offre une réflexion approfondie sur les tendances publicitaires les plus actuelles, à travers

leur diversité : stratégies dialogiques, pratiques intertextuelles, émergence de l'éthos des marques,

dépublicitarisation, brand content, buzz, marketing viral, publicité ethnique ...

Olivier Aïm, Karine Berthelot-Guiet, Marc Bonhomme, Carine Dtuteil-Mougel, Séverine EQUOY Hutin, Laurence Guellec, Myriam Hernandez Orellana, Stéphanie Kunert, Caroline Marti de Montety, Stéphanie Pahud, Valérie Patrin-Leclère, Laura Santone, Jean-Claude Soulages, Didier Tsala-Effa.

Juillet

Cinéma muséum

Le musée d'après le cinéma

Les œuvres de Brian De Palma, Ryan Gander, Jean-Luc Godard,

Dominique Gonzalez-Foerster, Fabrice Lauterjung, Mark Lewis,

Chris Marker et Tony Smith invitent à méditer le caractère imaginaire

du patrimoine cinématographique, et du musée aussi bien.

Il s'agit de se demander ce que le cinéma fait au musée, c'est-à-dire

ce qu'il y fait et ce qu'il lui fait - et, réciproquement, ce que le musée fait au cinéma.

Barbara Le Maître et Jennifer Verraes sont toutes deux maîtres de conférences en études cinématographiques et audiovisuelles (Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3, Université Paris 8-Vincennes-Saint.Denis).

Bruno Nassim Aboudrar, Teresa Castro, Térésa Faucon, Evgenia Giannouri, Fabrice Lauterjung, Mathias Lavin, Barbara Le Maître, Clara Schulmann, Clotilde Simond, Ken Slock, Jennifer Verraes.

Trim. 1

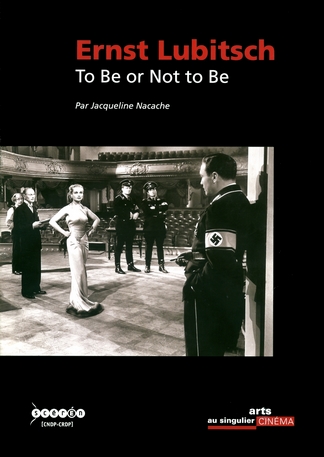

Ernst Lubitsch

To Be or Not to Be

TO BE OR NOT TO BE est sorti aux États-Unis en 1942.

Ernst Lubitsch avait quitté Berlin pour Hollywood depuis vingt ans, et

le pays, après Pearl Harbor, entrait tout juste dans le conflit mondial.

Le cinéma, lui, s'y risquait avec prudence ; seul Chaplin s'était autorisé

jusque-là, avec son Dictateur, la plus extrême audace.

To Be or Not to Be prend d'autres voies, non moins drôles, non moins graves.

Il raconte la résistance d'une troupe de comédiens, pareils à tous leurs

semblables. Charmants, égoïstes, vaniteux, mais capables d'une minute à

l'autre d'endosser l'habit des héros ou de danser sur un fil entre vie et mort.

Pour les histrions, le monde en guerre est un théâtre et la scène un champ de bataille.

En son temps, To Be or Not to Be fut peu ou mal compris, accueilli avec raideur

par des critiques dont les films antinazis mettaient le goût à rude épreuve.

Soixante-dix ans plus tard, le film vibre encore de ses paradoxes. Produit d'une

époque troublée, il parle aux publics d'aujourd'hui comme à ceux d'hier. Incarnation

de l'âge d'or hollywoodien, il joue avec ses normes, ses genres, ses limites.

Disons-le autrement: To Be or Not to Be est devenu un classique, et comme tous

les classiques, il a au moins deux histoires. L'une est ancrée dans son temps,

liée aux circonstances historiques, artistiques, sociales et culturelles de sa

production. L'autre, non terminée, est écrite au jour le jour par chaque nouvelle

génération de spectateurs, éblouis par ce mélange unique de futilité, de drame et de profondeur.

Jacqueline Nacache est professeur d'études cinématographiques à l'université Paris-Diderot et spécialiste notamment du cinéma hollywoodien classique. Parmi ses ouvrages : Ernst Lubitsch (Edilig, 1987), Hollywood, l'ellipse et l'infilmé (L'Harmattan, 2001), L'Acteur de cinéma (Nathan, 2003), Lacombe Lucien (Atlande, 2008), Cinématismes. La littérature au prisme du cinéma (collectif, P. Lang, 2012, en collaboration avec Jean-Loup Bourget).

LA COMÉDIE MUSICALE

ET LA DOUBLE VIE DU CINÉMA

Illustration de couverture :

Illustration de couverture : Ziegfeld Girl (Robert Z. Leonard, MGM, 1941) |

Auteure

Viva Paci

Édition

FORUM et ALEAS

Collection

Études Cinématographiques

Format

158x205 - 206 pages

|

Le cinéma mène une double vie ! Dans ce livre, nous redécouvrirons des films de ce genre particulier qu’est la comédie musicale en survolant les classiques de la Warner (particulièrement ceux avec les chorégraphies de Busby Berkeley), les fa-bles colorées de la MGM, jusqu’aux films plus contemporains – puisque ce genre effectue un retour en force sur nos écrans depuis quelques années. Les comédies musicales, au-delà de l’époque ou du type de musique qui y triomphe, mettent en scène une tension visible entre une structure narrative et ces fragments réclamant l’autonomie que sont les numéros de chant, de chorégraphie et de danse : véritables attractions. Les numéros musicaux seront analysés suivant un parallèle avec des moments forts de la littérature moderne, les moments de description : morceaux de bravoure, exaltation de l’écriture, fragments réclamant indépendance et pourtant bien ancrés dans la narration. Le lien entre images et musique, qui constitue la singularité de ce genre, sera mis en perspective dans une longue histoire du spectacle, en deçà et au delà du cinéma. Des premiers pas du spectacle composite, qui ouvre la voie à des fragments de cinéma projetés sur une scène aux images en mouvement sur le Web (pensons à la plateforme Youtube et aux phénomènes de LipDub) : ces types de relations entre images et musique, qui sont tous propres à la comédie musicale, trouvent ainsi leur voie dans une nouvelle histoire des images en mouvement (et en musique).

Viva Paci est Professeur à l’École des Médias de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), où elle enseigne particulièrement « Théories du cinéma et interprétations visuelles » et dirige la maîtrise en « Cinéma et images en mouvement ». Elle a obtenu sa maîtrise au DAMS (disciplines de l’art, de la musique et du spectacle) de l’Università di Bologna, et un doctorat à l’Université de Montréal, en littérature et cinéma. Tour à tour, elle a été professeur invitée à l’Université de Lausanne, à l’Università di Bologna et à McGill University où elle a été aussi chercheur postdoctoral. Auteur de Il cinema di Chris Marker, paru en 2005, Viva Paci a écrit et dirigé plusieurs ouvrages en collaboration avec André Habib, Ronald de Rooy, Be¬niamino Mirisola, Michael Cowan et Alanna Thain.